Асфиксия новорожденного – причины, симптомы, диагностика и лечение

Асфиксия новорожденного – это патология раннего неонатального периода, обусловленная нарушением дыхания и развитием гипоксии у родившегося ребенка. Асфиксия новорожденного клинически проявляется отсутствием самостоятельного дыхания ребенка в первую минуту после рождения либо наличием отдельных, поверхностных или судорожных нерегулярных дыхательных движений при сохранной сердечной деятельности. Новорожденные с асфиксией нуждаются в проведении реанимационных мероприятий. Прогноз при асфиксии новорожденного зависит от тяжести патологии, своевременности и полноты оказания лечебных мероприятий.

Общие сведения

Из общего количества новорожденных асфиксия диагностируется у 4-6% детей. Тяжесть асфиксии обусловлена степенью нарушения газообмена: накопления углекислоты и недостатка кислорода в тканях и крови новорожденного. По времени развития асфиксия новорожденных бывает первичной (внутриутробной) и вторичной (внеутробной), возникшей в первые сутки после рождения. Асфиксия новорожденных является грозным состоянием и служит одной из частых предпосылок мертворождения или неонатальной смертности.

Асфиксия новорожденного

Причины

Асфиксия новорожденных является синдромом, развивающимся вследствие нарушения течения беременности, заболеваний матери и плода. Первичная асфиксия новорожденного обычно связана с хронической или острой внутриутробной недостаточностью кислорода, обусловленной внутричерепными травмами, внутриутробными инфекциями (краснуха, цитомегаловирус, сифилис, токсоплазмоз, хламидиоз, герпес и др.), иммунологической несовместимостью крови матери и плода, пороками развития плода, частичной или полной обтурацией дыхательных путей новорожденного околоплодными водами или слизью (асфиксия аспирационная).

Развитию асфиксии новорожденного способствует наличие экстрагенитальной патологии у беременной (анемии, пороков сердца, заболеваний легких, тиреотоксикоза, сахарного диабета, инфекций), а также отягощенного акушерского анамнеза (позднего токсикоза, преждевременной отслойки плаценты, перенашивания беременности, осложненных родов), вредных привычек у матери. Причинами вторичной асфиксии новорожденного, как правило, служат нарушения мозгового кровообращения ребенка или пневмопатии. Пневмопатии являются перинатальными неинфекционными заболеваниями легких, обусловленными неполным расправлением легочной ткани; проявляются ателектазами, отечно-геморрагическим синдромом, болезнью гиалиновых мембран.

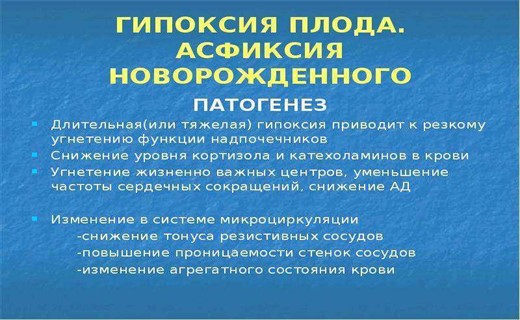

Патогенез

Независимо от этиологии дыхательных расстройств при асфиксии новорожденного, в его организме развиваются патогенетически одинаковые нарушения метаболизма, микроциркуляции и гемодинамики. Степень тяжести асфиксии новорожденного определяется длительностью и интенсивностью гипоксии. При недостатке кислорода происходит развитие респираторно-метаболического ацидоза, характеризующегося азотемией, гипогликемией, гиперкалиемией (затем гипокалиемией). При дисбалансе электролитов нарастает клеточная гипергидратация.

Острая асфиксия новорожденных характеризуется возрастанием объема циркулирующей крови за счет эритроцитов; асфиксия, протекающая на фоне хронической гипоксии – гиповолемией. Это приводит к сгущению крови, увеличению ее вязкости, повышению агрегации тромбоцитов и эритроцитов. При таких микроциркуляторных сдвигах у новорожденного страдают головной мозг, почки, сердце, надпочечники, печень, в тканях которых развиваются отек, ишемия, кровоизлияния, гипоксия. В итоге возникают нарушения центральной и периферической гемодинамики, снижается ударный и минутный объем выброса, падает АД.

Клиника асфиксии новорожденного

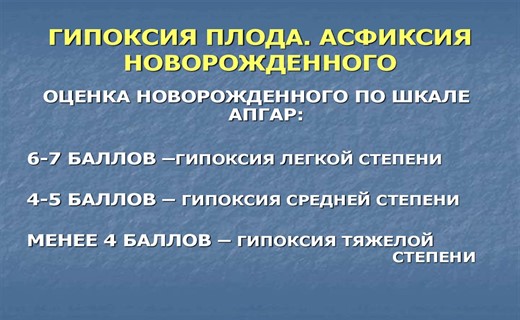

Определяющими критериями асфиксии новорожденного являются дыхательные расстройства, ведущие к нарушению гемодинамики, сердечной деятельности, мышечного тонуса и рефлексов. По тяжести проявлений в акушерстве и гинекологии различают 3 степени асфиксии новорожденных с оценкой в баллах по 10-балльной шкале (методике) Апгар в течение первой минуты после рождения: 6-7 баллов – легкая асфиксия, 4-5 баллов – средняя и 1-3 балла – тяжелая асфиксия. Оценка по шкале Апгар 0 баллов расценивается как клиническая смерть. Критериями оценки тяжести асфиксии новорожденных служат сердцебиение, дыхание, окраска кожи, выраженность тонуса мышц и рефлекторной возбудимости (пяточного рефлекса).

При легкой степени асфиксии первый вдох новорожденный делает на первой минуте после рождения, у ребенка выслушивается ослабленное дыхание, выявляется акроцианоз, цианоз носогубной области, сниженный мышечный тонус. Асфиксия новорожденного средней тяжести характеризуется вдохом на первой минуте, ослабленным регулярным или нерегулярным дыханием, слабым криком, брадикардией, сниженным мышечным тонусом и рефлексами, синюшностью кожи лица, стоп и кистей, пульсацией пуповины.

Тяжелой асфиксии новорожденных соответствует нерегулярное дыхание либо апноэ, отсутствие крика, редкое сердцебиение, арефлексия, атония или выраженная гипотония мышц, бледность кожи, отсутствие пульсации пуповины, развитие надпочечниковой недостаточности. В первые сутки жизни у новорожденных с асфиксией может развиваться постгипоксический синдром, проявляющийся поражением ЦНС – нарушением мозгового кровообращения и ликвородинамики.

Диагностика

Асфиксия диагностируется в первую минуту жизни новорожденного с учетом наличия, частоты и адекватности дыхания, показателей сердцебиения, мышечного тонуса, рефлекторной возбудимости, окраски кожи. Кроме внешнего осмотра и оценки тяжести состояния новорожденного по шкале Апгар, диагноз асфиксии подтверждается исследованием кислотно-основного состояния крови.

Методы неврологического обследования и УЗИ головного мозга (ультрасонография) направлены на дифференцирование гипоксического и травматического повреждения ЦНС (обширных субдуральных, субарахноидальных, внутрижелудочковых кровоизлияний и др.). Для новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС характерно отсутствие очаговой симптоматики и повышенная нервно-рефлекторная возбудимость (при тяжелой асфиксии – угнетение ЦНС).

Лечение

Новорожденные с асфиксией нуждаются в экстренном реанимационном пособии, направленном на восстановление дыхательной функции и сердечной деятельности, коррекции расстройств гемодинамики, метаболизма, электролитного обмена.

При асфиксии новорожденного легкой и средней тяжести производится аспирация содержимого из носоглотки, полости рта и желудка; вспомогательная вентиляция легких масочным способом; введение в пуповинную вену 20% раствора глюкозы и кокарбоксилазы по весу. Если при асфиксии новорожденного средней тяжести спонтанное дыхание после проведенных мероприятий не восстановилось, производится интубация трахеи, аспирация содержимого из дыхательных путей, налаживается аппаратная ИВЛ. Дополнительно внутривенно вводится раствор натрия гидрокарбоната.

Тяжелая асфиксия новорожденных также требует проведения ИВЛ, при брадикардии или асистолии – непрямого массажа сердца, введения глюкозы, кокарбоксилазы, преднизолона (гидрокортизона), адреналина, глюконата кальция. Реанимация недоношенных новорожденных с асфиксией несколько отличается от схемы реанимационных мероприятий у доношенных детей.

В дальнейшем новорожденные, перенесшие асфиксию, требуют интенсивного наблюдения и терапии: кислородной поддержки, краниоцеребральной гипотермии, инфузии растворов, витаминов, симптоматического лечения. Новорожденные с легкой асфиксией помещаются в кислородную палатку; со средней и тяжелой – в кувез. Вопрос о кормлении и его методах решается, исходя из состояния новорожденного. После выписки из роддома ребенку, перенесшему асфиксию, требуется наблюдение невролога.

Прогноз при асфиксии

Ближайший и отдаленный прогноз определяется тяжестью асфиксии новорожденного, полнотой и своевременностью лечебного пособия. Для оценки прогноза первичной асфиксии производится оценка состояния новорожденного по показателям шкалы Апгар через 5 минут после рождения. При возросшей оценке прогноз для жизни рассматривается как благоприятный. На первом году жизни у детей, родившихся в асфиксии, нередко отмечаются синдромы гипер- и гиповозбудимости, гипертензионно-гидроцефальная или судорожная перинатальная энцефалопатия, диэнцефальные (гипоталамические) нарушения. У части детей возможен летальный исход от последствий асфиксии.

Профилактика

В наше время акушерство и гинекология уделяют большое внимание осуществлению эффективных мер профилактики патологии новорожденных, в том числе и асфиксии новорожденных. Меры по предупреждению развития асфиксии новорожденного включают своевременную терапию экстрагенитальных заболеваний у беременной, ведение беременности с учетом имеющихся факторов риска, проведение внутриутробного мониторинга состояния плаценты и плода (допплерографии маточно-плацентарного кровотока, акушерского УЗИ).

Профилактикой должна заниматься и сама женщина, отказавшись от вредных привычек, соблюдая рациональный режим, выполняя предписания акушера-гинеколога. Профилактика асфиксии новорожденного во время родов требует оказания грамотного акушерского пособия, предупреждения гипоксии плода в родах, освобождения верхних дыхательных путей ребенка сразу после его рождения.

www.krasotaimedicina.ru

Асфиксия новорожденных: причины, степени и последствия

Асфиксия — состояние, сопровождающееся нарушением дыхания, снижением количества кислорода и увеличением концентрации углекислого газа в тканях. Патология связана с нарушением адаптации новорожденного к жизни вне утробы матери. Основные причины удушья — нарушение родовой деятельности, ухудшение кровоснабжения в пуповине, а также сопутствующие заболевания у беременной женщины и аномалии развития у ребенка.Асфиксия — опасное состояние, требующее оказания экстренной медицинской помощи. На фоне кислородного голодания в наибольшей степени страдают клетки нервной системы. Гипоксия головного мозга имеет неблагоприятные последствия в будущем — задержку умственного развития, снижение слуха и зрения, нарушение моторики. При критическом удушье существует риск смерти новорожденного.

Содержание:

Для классификации тяжести первичной асфиксии используется шкала Апгар. Она включает пять признаков:

- частота дыхательных движений;

- частота сокращений сердца;

- цвет кожного покрова;

- мышечный тонус;

- наличие рефлексов в ответ на внешний раздражитель.

За каждый показатель добавляется от 0 до 2 баллов, оценка производится на 1ой и 5ой минуте после рождения ребенка. 8 и более баллов означает, что у новорожденного отсутствуют признаки кислородного голодания тканей и органов.

Легкая степень удушья диагностируется при наличии 6-7 баллов. Средняя тяжесть патологии характеризуется 4-5 баллами. Если ребенок набирает 3 и менее балла по шкале Апгар, врачи констатируют тяжелую степень асфиксии. [1]

Первая группа причин развития асфиксии — сопутствующие экстрагенитальные патологии у будущей матери. Анемия — снижение количества гемоглобина в крови. Заболевание сопровождается внутриутробной гипоксией плода за счет недостаточного поступления кислорода к плаценте. После появления малыша на свет в его сосудистом русле имеется низкое количество красных кровяных телец, что вызывает недостаточное питание тканей.

Тяжелая патология сердца, легких, почек и других органов у беременной женщины вызывает ухудшение кровоснабжения плода. В момент рождения ребенок не адаптирован к дыханию атмосферным кислородом, поэтому существует риск развития асфиксии.

Курение, алкоголизм и наркомания у будущей матери способствуют нарушению функции легких у плода. Аналогичный эффект оказывает прием токсических препаратов, проживание в экологически неблагоприятной обстановке.

Вторая группа причин асфиксии новорожденных — патология плацентарного кровотока во время беременности и родов. Кислородное голодание может быть связано с нарушением анатомического строения пуповины. На фоне аномалий органа возникает снижение транспорта кислорода и увеличение концентрации углекислого газа.

Гестационная артериальная гипертензия — частая причина асфиксии у новорожденного малыша. Заболевание сопровождается повышением цифр АД, сужением маточных сосудов и недостаточным питанием плода в период вынашивания. Во время родов усугубляется имеющийся дефицит кислорода.

Преждевременное старение и предлежание плаценты — этиологический фактор асфиксии у ребенка. Нарушение питательной функции органа проводит к внутриутробной гипоксии плода.

Кровотечение при угрозе самопроизвольного аборта и во время родов сопровождается повышенным риском кислородного голодания будущего ребенка. При потере жидкости из сосудистого русла наблюдается снижение интенсивности питания плаценты за счет усиления кровоснабжения жизненно важных органов будущей матери.

Третья группа причин асфиксии — врожденные заболевания плода. К ним относят аномалии и пороки развития, внутриутробную задержку роста. Патологии сопровождаются органическими нарушениями органов дыхания малыша.

Согласно данным клинического протокола врачи выделяют 11 факторов риска острой асфиксии: [2]

- Экстренное оперативное вмешательство при родах.

- Появление ребенка на свет ранее 38 недели или позднее 41 недели периода вынашивания.

- Патологическое предлежание плода.

- Нарушение продолжительности родов — быстрые или стремительные.

- Разрыв амниотического пузыря и безводный промежуток длительностью более 12 часов.

- Аномалии строения матки у будущей матери.

- Нарушение функции пуповины — ее удлинение, укорочение, обвитие, узлы.

- Прием матерью токсических препаратов за 24 часа до начала родовой деятельности.

- Аномальное течение беременности — предлежание плаценты, угроза самопроизвольного аборта, врожденные пороки развития у плода.

- Острое нарушение кровоснабжения у будущей матери во время родов — геморрагический и анафилактический шок, критическая артериальная гипертензия.

- Родовая травма у новорожденного.

Изображение: Verywellfamily.com

В основе патогенеза асфиксии лежит нарушение газового состава крови новорожденного — увеличение кислорода и снижение углекислого газа. Кратковременная гипоксия легкой и средней тяжести обуславливает включение механизмов защиты. В организме ребенка наблюдается повышение уровня адреналина и норадреналина.

Гормоны надпочечников компенсируют питание тканей за счет увеличения частоты сердечных сокращений, артериального давления, количества эритроцитов. На фоне усиления функции сердечно-сосудистой системы кровь перераспределяется в головной мозг и другие важные органы.

При длительном кислородном голодании в организме новорожденного накапливаются вредные продукты обмена веществ. Они смещают рН в кислую сторону, дополнительно угнетая функцию дыхания. За счет описанного явления возникает декомпенсация асфиксии.

Тяжелая степень кислородного голодания характеризуется обратными признаками — падением уровня артериального давления и снижением частоты сердечных сокращений. Данные процессы приводят к полной остановке кровотока и гибели тканей.

Клиническая картина патологии зависит от степени тяжести кислородного голодания. В стадии компенсации частота сердечных сокращений новорожденного составляет более 120-140 ударов в минуту. Кожа малыша бледная, может приобретать синеватый оттенок на конечностях, кончике носа, мочках ушей. Двигательная активность ребенка снижена, он вяло отвечает на внешние раздражители. Дыхание прерывистое и поверхностное.

В стадии декомпенсации наблюдается снижение пульса вплоть до полной остановки сердца. Кожный покров ребенка становится синим или фиолетовым. Тонус мышц резко снижен, иногда наблюдается отсутствие движений. Ребенок не реагирует на внешние раздражители, иногда способен отдергивать конечности в ответ на боль. Дыхание слабое, неритмичное, может останавливаться на несколько секунд.

Изображение: Meaww.com

Наиболее простым методом выявления кислородного голодания будущего ребенка в период вынашивания — аускультация. При снижении частоты сердечных сокращений менее 140 или повышении более 160 ударов в минуту врачи могут заподозрить наличие патологии.

Для перинатальной диагностики гипоксии применяется лабораторный метод определения газового состава крови. В период беременности и родов забор проводят из сосудов пуповины, после рождения — из кожи головы малыша.

Для выявления внутриутробного кислородного голодания плода акушеры-гинекологи используют инструментальные методы исследования. С помощью ультразвукового сканирования врачи оценивают степень развития и роста будущего ребенка, наличие врожденных аномалий и пороков развития. Обследование используется для наблюдения за движениями малыша.

Внимание! КТГ или кардиотокография — обследование, позволяющее регистрировать сердцебиения плода и их изменения в ответ на сокращения матки. Метод используется для выявления внутриутробной гипоксии, имеет высокую диагностическую ценность и достоверность.

УЗИ с датчиком доплера позволяет охарактеризовать состояние сосудов матки, плаценты и пуповины. Оно необходимо для выявления нарушения кровотока в организме малыша.

Эхокардиография — метод исследования, применяемый для оценки функции сердца будущего ребенка. С его помощью можно наблюдать частоту и ритм сокращений органа, а также признаки недостаточности.

После рождения ребенка диагностика асфиксии основывается на клинических признаках. Наиболее простой метод — подсчет баллов по шкале Апгар. Для углубленной оценка состояния малыша применяются дополнительные методы исследования. Они включают биохимический анализ крови на креатинин, электролиты, глюкозу, ферменты печени, а также энцефалографию, КТ и МРТ.

После поставки диагноза «асфиксия» необходима срочная интенсивная терапия. Она включает 3 ступени: [3]

- Принцип А. Обеспечение проходимости дыхательных путей.

- Принцип Б. Поддержка функции дыхания.

- Принцип С. Поддержка сердечно-сосудистой системы.

Первый этап в реанимации новорожденного с асфиксией осуществляется за счет придания правильного положения. При необходимости используется аспирационная трубка, отсасывающая жидкость из дыхательных путей. По показаниям применяется интубация трахеи.

Для поддержки функции дыхания новорожденному показано использование кислородной маски, мешка Амбу или искусственной вентиляции легких. Восстановление функции кровоснабжения обеспечивается за счет непрямого массажа сердца и введения медикаментов.

После успешной реанимации новорожденный переводится в специальный бокс. Дальнейшее лечение направлено на поддержание функции дыхания, профилактику вторичной асфиксии и осложнений кислородного голодания. Неонатологи назначают медикаментозную терапию — противосудорожные, антигипоксические, антиоксидантные, метаболические препараты.

Изображение: Mymammy.info

Быстрые и успешные реанимационные мероприятия создают условия для нормального роста и развития ребенка в будущем. Организм новорожденного в состоянии компенсировать недостаток кислорода в течение нескольких минут после рождения. Однако через 90-120 секунд развивается гипоксия головного мозга, что приводит к гибели его клеток.

Тяжелая степень асфиксии и отсутствие адекватной медицинской помощи — причина ранних и поздних осложнений. Наиболее опасное последствие патологии — летальный исход.

В течение первых суток после рождения у новорожденного наблюдается гипервозбудимость. Она характеризуется дрожанием конечностей, отсутствием аппетита, срыгиванием принимаемой пищи, нарушением сна. На фоне описанных изменений ребенок плохо набирает массу, становится подвержен к бактериальным и вирусным инфекциям.

При поражении нервной системы существует риск развития параличей. Новорожденный утрачивает сосательный глотательный рефлекс, не способен принимать пищу. При тяжелой асфиксии возможна гибель малыша.

Кислородное голодание опасно для клеток головного и спинного мозга. Дети, перенесшие асфиксию, имеют повышенный риск отставания в умственном и физическом развитии. Иногда у ребенка наблюдается ухудшение зрения и слуха, снижение способности к концентрации внимания и обучению.

Тяжелая гипоксия мозга в раннем постнатальном периоде приводит к позднему началу ходьбы и речи, затруднению в общении с людьми. Дети становятся беспокойными, нервными, возбудимыми.

Для предупреждения патологии будущей матери следует внимательно следить за своим здоровьем. При наличии необычных симптомов — кровотечении из половых путей, повышении цифр артериального давления, головокружениях, женщине нужно обратиться за медицинской помощью.

Профилактика асфиксии новорожденных включает компенсацию имеющихся соматических заболеваний у беременной. Будущей матери рекомендуется исключить курение, прием алкогольных напитков и наркотических веществ.

mymammy.info

Асфиксия у новорожденных, причины и последствия

К самым, часто возникающим патологиям у новорожденных относится асфиксия. Под асфиксией новорожденных в медицине подразумевается патологическое состояние, возникающее в раннем неонатальном периоде, обусловленное нарушением функции дыхания, возникновением гипоксии и как следствие кислородным голоданием у младенца.

Данное состояние может возникать как в период родов, так и в течение следующих двух-трех суток. Асфиксия новорожденных возникает приблизительно в пяти родах из ста, такие новорожденные нуждаются в проведении реанимационных мероприятий. В зависимости от недостатка кислорода и накопления углекислоты в тканях и крови ребенка диагностируется степень тяжести состояния.

Классификация асфиксии

В зависимости от временного промежутка проявления признаков асфиксии она подразделяется на:

- Первичную, развивающуюся в процессе рождения,

- Вторичную, проявления которой диагностируются более чем через час после родов.

Первичная асфиксия может развиваться еще до извлечения ребенка, это происходит из-за недостатка кислорода и увеличения углекислоты у беременной, что возникает вследствие разнообразных заболеваний: пороков сердца, пневмонии, туберкулеза и эмфиземы.

Асфиксия новорожденных подразделяется на степени, каждая из которых характеризуется тяжестью состояния. Выделяют четыре степени асфиксии новорожденных:

- Легкая асфиксия новорожденных: вдох малыш делает самостоятельно, однако, дыхание слабое, резкое, мышечный тонус снижен, носогубной треугольник синюшный, у ребенка наблюдается чихание или кашель. Асфиксия новорожденных по шкале Апгар ребенку выставляется шесть-семь баллов.

- Средняя или умеренная асфиксия новорожденных: состояние оценивается в четыре-пять баллов. Новорожденный начинает дышать самостоятельно, дыхание оценивается как слабое и нерегулярное, крик ребенка больше похож на писк, наблюдается стабильная брадикардия. Мышечный тонус снижен, выражена синюшность костей, стоп и лица, на пуповине присутствует пульсация.

- Тяжелая асфиксия новорожденных: состояние ребенка оценивается в один-три балла, дыхательная функция отсутствует полностью либо дыхание редкое и нерегулярное. Малыш не издает никаких звуков, сердечные сокращения крайне редкие, мышечный тонус может отсутствовать вовсе, кожа бледная, пульсация пуповины отсутствует.

- Клиническая смерть – полное отсутствие всех признаков жизни, необходима срочная реанимация.

Причины асфиксии новорожденных

Асфиксия новорожденных хотя и возникает спонтанно, однако она всегда обусловлена рядом причин. Основными причинами, которые ведут к возникновению асфиксии в процессе рождения, считаются:

- Нарушение или полное прекращение кровообращение в пуповине,

- Нарушение плацентарного газообмена, например, из-за патологий плаценты или повышенного артериального давления у беременной, или из-за нерегулярности или остановки схваток.

- Недостаток уровня кислорода в крови матери, возникающее, например, из-за анемии, сердечнососудистых патологий, сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы.

- Некачественные дыхательные движения новорожденного, обычно возникают из-за медикаментозного лечения матери во время беременности, патологии развития легких у плода.

- Мозговая травма, полученная в родах.

- Резус-конфликт во время беременности.

- Внутриутробные инфекции: краснуха, венерические заболевания, и другие.

- Попадание в полость носа, глотки, гортани или трахеи околоплодных вод, слизи или мекония, что вызывает их закупорку.

Вторичная асфиксия новорожденных развивается вследствие следующих факторов:

- недостаточное кровоснабжение головного мозга,

- Аспирация дыхательных путей,

- Врожденные пороки развития легких, сердца, головного мозга,

- Пневмопатия у недоношенных детей, возникает из-за незрелости легких.

Клинические проявления асфиксии

Первичная асфиксия новорожденных диагностируется в первые секунды жизни. Для этого проводится объективная оценка частоты и адекватности дыхания, цвета кожи, мышечного тонуса, частоты сердцебиения, рефлекторной возбудимости. Основной признак асфиксии — нарушение дыхания, следствием чего является нарушение сердечного ритма и кровообращения, что в свою очередь влечет за собой нарушения проводимости в нервах, мышцах и нарушения рефлексов. В зависимости от тяжести симптоматики выставляется оценка состояния новорожденного и степени асфиксии по шкале Апгар и выявляется степень тяжести асфиксии.

Степень тяжести асфиксии обуславливает перестройку метаболизма в организме ребенка, что приводит к клеточной гипергидратации. В крови у новорожденного увеличивается объем циркуляции эритроцитов, что приводит к увеличению вязкости крови и повышению агрегационной способности тромбоцитов. Это приводит к нарушениям динамики крови и, как следствие, к снижению сердечного ритма, артериальное давление понижается, нарушается работа почек.

К сожалению, чем тяжелее асфиксия новорожденных, тем больше провоцируется осложнений, которые наблюдаются в первые двадцать четыре часа жизни:

- Мозговые кровоизлияния,

- Отек мозга,

- Некроз мозга,

- Ишемия миокарда,

- Тромбоз почечных сосудов.

В более поздний период у ребенка может проявиться менингит, сепсис, гидроцефалия, пневмония.

Диагностика асфиксии новорожденных

Диагностировать асфиксию не сложно, однако очень важно правильно оценить степень поражений у новорожденного. Для этого ребенку проводится ряд диагностирующих мероприятий. В обязательном порядке проводится анализ крови из пуповинной вены — рН крови 9-12 ммоль/л являются показателем легкой асфиксии, а показатель 7,1 ВЕ -19 ммоль/г и более соответствуют тяжелой степени.

Новорожденному обязательно показана нейросонография, благодаря чему определяется, чем было вызвано поражение головного мозга – травмой или гипоксией. Благодаря проведению нейросонографии можно определить повреждения разных отделов мозга – внутрижелудочковые, субдуральные кровоизлияния и другие.

Лечение асфиксии новорожденных

Помощь при асфиксии новорожденных оказывается в родильном зале, за реанимацию и дальнейшие процедуры отвечает детский реаниматолог и неонатолог.

Реанимация новорожденного при асфиксии включает в себя удаление слизи из дыхательных путей и рта ребенка, если после этих мероприятий ребенок не начинает дышать, то малышу осуществляется легкий хлопок по пяткам. Если дыхание у ребенка отсутствует либо она остается нерегулярным, то неонатолог подключает новорожденного к аппарату искусственной вентиляции легких, ему одевается на лицо кислородная маска, через которую осуществляется подача кислорода.

Категорически запрещено, чтобы струя кислорода была направлена прямо в лицо новорожденного, так же нельзя поливать малыша холодной или горячей водой, шлепать по ягодицам и нажимать на область сердца. В том случае если ребенок на аппарате искусственного дыхания находится более двух минут, в желудок ему вводится зонд для удаления желудочного содержимого.

В том случае если у ребенка была диагностирована клиническая смерть, незамедлительно проводится интубация и начинается медикаментозная терапия, реанимацию прекращается в том случае двадцатиминутные реанимационные мероприятия, не восстановили сердечную деятельность.

Если реанимационные действия были успешными, новорожденного переводят в палату реанимации. Дальнейшее лечение зависит от состояния организма ребенка и выявленных поражений систем и органов.

Для предупреждения отека головного мозга малышу через пупочный катетер вводится плазма и криоплазма, маннитол, так же для восстановления кровоснабжения мозга назначаются специальные препараты, например кавинтон, винпоцетин, еще в обязательном порядке ребенку вводятся антигопоксанты.

В комплексной терапии ребенку назначаются мочегонные и гемостатические медикаменты. В палате интенсивной терапии ребенку проводится симптоматическое лечение, проводится терапия для предупреждения судорог и гидроцефального синдрома, для этого новорожденному вводятся противосудорожные препараты.

При необходимости малышу проводится коррекция нарушений метаболизма, проводятся внутривенные вливания солевых растворов и раствора глюкозы.

Для контроля за состоянием ребенка его дважды в день взвешивают, оценивают соматический и неврологический статус. Малышу постоянно проводятся лабораторно-клинические исследования:

- клинический анализ крови, обязательно определяется уровень гематокрита и тромбоцитов;

- биохимический анализ крови,

- анализ крови на сахар,

- кислотно-основное состояние и электролиты,

- сворачиваемость крови,

- бактериальный посев из носоглотки и прямой кишки.

- в обязательном порядке новорожденному проводится исследование органов брюшной полости,

- при асфиксии средней и высокой тяжести проводится рентгенография грудной клетки и живота.

Обычно лечение длится около двух недель, однако может продолжаться и более 21-30 дней, а в тяжелых случаях еще дольше.

Правильный уход за новорожденным в лечебном учреждении

Новорожденные, перенесшие асфиксию, нуждаются в специальном уходе. Мероприятия при асфиксии новорожденного проводятся строго по медицинским протоколам. Ребенок должен находиться в постоянном покое, голова малыша должна пребывать в немного приподнятом состоянии. Ребенку обеспечивается кислородная терапия. Если у малыша была диагностирована легкая асфиксия то, он должен находиться в кислородной палате, срок пребывания в ней у каждого маленького пациента индивидуален. Если же степень асфиксии средняя или тяжелая, то ребенок помещается в специальный кувез, куда осуществляется постоянная подача кислорода, концентрация которого составляет около 40%, если кувез в больнице отсутствует, ребенку одеваются специальные кислородные маски.

В палатах интенсивной терапии малыши получают соответствующее медикаментозное лечение. У новорожденных после асфиксии проводится постоянный контроль температуры тела, функций кишечника, объема выделяемой мочи. Кормление новорожденных с легкой степенью асфиксии начинается спустя шестнадцать часов после рождения, с тяжелой степенью спустя 22-26 часов после рождения с использованием зонда. Решение о начале грудного вскармливания принимается врачом в каждом случае индивидуально.

Последствия асфиксии новорожденных и дальнейший прогноз

Асфиксия новорожденных не проходит бесследно, она накладывает свой отпечаток на дальнейшее развитие и здоровье ребенка. Это объясняется тем, что все системы и органы человека нуждаются в кислороде, и даже его кратковременный недостаток наносит им повреждения.

Степень повреждения органов зависит от времени кислородного голодания и чувствительности конкретного органа к недостатку кислорода. Так при слабой степени асфиксии 97% детей в дальнейшем развиваются без отклонений, при средней степени этот показатель снижается до 20%, а при тяжелой степени около 50% умирает в первую неделю жизни, а из выживших 80% детей остаются инвалидами на всю жизнь. В особо тяжелых случаях последствия бывают необратимыми.

Недостаток кислорода в результате асфиксии наносит повреждения следующим системам:

- Головной мозг,

- Дыхательная система,

- Сердце и сосудистая система,

- Органы пищеварения,

- Мочевыделительная система,

- Эндокринная система.

Степень тяжести нарушений в работе головного мозга напрямую зависит от тяжести диагностируемой асфиксии. Выделяют три степени ГИЭ (гипоксически-ишемической энцефалопатии), возникающей из-за асфиксии новорожденного:

- Легкая: возникает гипертонус мышц, у ребенка наблюдается плач при малейшем прикосновении;

- Средняя: снижение тонуса мышц, ребенок вялый, заторможенный, не реагирует на проводимые с ним манипуляции. У малыша появляются судороги, дыхание может стать спонтанным, ритм сердечных сокращений снижается.

- Тяжелая: ребенок апатичен к любым манипуляциям, рефлексы отсутствуют, наблюдается апноэ, брадикардия. Подобные нарушения проявляются в отеке мозга, кровоизлияниях в мозг и некрозах мозгового вещества.

Нарушения дыхательной системы выражаются в виде гипервентиляции легких, то есть частого прерывистого дыхания с затруднительным вдохом. Также у детей может наблюдаться легочная гипертензия.

Если поражены сердце и сосуды, то у малыша может наблюдаться понижение сократительных способностей миокарда, некрозы папиллярных мышц сердца, ишемия миокарда, понижение артериального давления.

Довольно часто после асфиксии у новорожденных появляются патологии пищеварительной и выделительной систем организма. Иногда при грудном вскармливании у этих детей наблюдается аспирация пищи, в таком случае грудное вскармливание прекращают. Так же у ребенка возможны нарушения акта сосания и могут возникать проблемы с перистальтикой кишечника. После тяжелой степени асфиксии у детей может развиться некротический энтероколит, некроз части кишечника, что даже может привести к смерти новорожденного.

Поражение почек обычно выражается в пониженной функции фильтрации и появления крови в моче. Эндокринные нарушения выражаются в появлении кровоизлияния в надпочечниках, такое состояние почти всегда оканчивается летальным исходом.

После перенесенной асфиксии сбои в работе организма ребенка могут возникать в течение последующих восемнадцати месяцев жизни малыша. Так у таких детей могут возникать такие патологии как:

- Синдром гипервозбудимости,

- Синдром гиповозбудимости,

- Гипериензионно-гидроцефальная энцефалопатия,

- Судорожная перинатальная энцефалопатия,

- Гипоталомические нарушения,

- Судорожный синдром,

- Синдром внезапной смерти новорожденного.

Взрослея, у ребенка сохраняются последствия перенесенного кислородного голодания, например – отставания в развитии речи, неадекватные поступки, пониженная успеваемость в школе, сниженный иммунитет, что приводит к частым заболеваниям, приблизительно у 25% детей сохраняется отставание в физическом и психическом здоровье.

Профилактика асфиксии новорожденных

Гинекологическая служба заинтересована в предупреждении развития патологий у новорожденных и асфиксии в том числе. Однако профилактику асфиксии должны проводить не только акушеры и гинекологи, но и сама будущая мамочка в тесном союзе с врачами.

К факторам риска во время беременности относятся:

- Инфекционные заболевания,

- Возраст матери свыше 35 лет,

- Нарушения гормонального фона,

- Эндокринные нарушения у беременной,

- Стрессовые ситуации,

- Алкоголь, курение, наркотики,

- Внутриутробная гипоксия плода.

Во время беременности очень важно своевременное и регулярное посещение врача гинеколога и прохождение врачебной комиссии врачей-специалистов до тридцатой недели беременности.

Женщине должны быть проведено три ультразвуковых исследования и скрининги на 11-13, 18-21 и 30-32 неделях. Данные исследования помогают выяснить состояние плода, плаценты, исключить отсутствие кислородного голодания, если возникает подозрения о гипоксии плода, женщине будет назначена соответствующая медикаментозная терапия.

Будущая мама должна следить за образом своей жизни – больше отдыхать, совершать пешие прогулки, так как они насыщают кровь кислородом. У беременной женщины должно быть достаточное количество времени для сна, не менее девяти часов, очень хорошо, если у нее будет и дневной сон. Рацион будущей мамы должен состоять из полезных продуктов, а вот вредные продукты лучше исключить вовсе, так же по назначению врача женщина должна принимать минерально-витаминный комплекс.

К сожалению, дать стопроцентную гарантию, что родится здоровый ребенок, не даст не один врач, однако будущая мама должна сделать все от нее зависящее, чтобы ребенок родился здоровым.

Рекомендация при асфиксии новорожденных

Для того чтобы минимизировать последствия асфиксии у новорожденного, после приезда домой из лечебного учреждения малыш должен быть взят на диспансерный учет невропатологом и педиатром, это необходимо для правильной оценки роста и развития ребенка и недопущения развития нарушений в деятельности центральной нервной системе в дальнейшем.

babyrebenok.ru

Асфиксия новорожденных

Среди многих факторов, повреждающих головной мозг новорожденных, особо следует выделить гипоксию, которая может быть отнесена к универсальным повреждающим агентам. Асфиксия, регистрируемая у новорожденных, очень часто является лишь продолжением гипоксии, начавшейся еще внутриутробно. Внутриматочная гипоксия и гипоксия в родах в 20-50% случаев является причиной перинатальной смертности, в 59% – причиной мертворождений, а в 72,4% гипоксия и асфиксия становятся одной из главных причин гибели плода в родах или раннем неонатальном периоде.

Термин «асфиксия» – понятие условное и является одним из самых неточных в неонатологии. В переводе с греческого языка, термин «асфиксия» означает «беспульсие», а такие дети обычно – мертворожденные.

Рядом других авторов термин асфиксия новорожденных рассматривается, как отсутствие газообмена в легких после рождения ребенка (удушье) при наличии других признаков живорожденности (сердцебиение, пульсация пуповины, произвольные движения мускулатуры, независимо от того перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента).

В общеклинической медицинской практике акушеры-гинекологи и неонатологи под термином «гипоксия плода» и «асфиксия новорожденного» понимают патологическое состояние, сопровождающееся комплексом биохимических, гемодинамических и клинических изменений, развившихся в организме под влиянием острой или хронической кислородной недостаточности с последующим развитием метаболического ацидоза.

В Международной классификации болезней и причин смерти Х (1995) внутриутробная гипоксия (гипоксия плода) и асфиксия новорожденного выделены как самостоятельные нозологические формы заболеваний перинатального периода.

Частота рождения детей в асфиксии составляет 1–1,5% (с колебаниями от 9% у детей с гестационным возрастом при рождении менее 36 недель и до 0,5% у детей со сроком гестации более 37 недель).

Различают первичную (врожденную) и вторичную (постнатальную – возникает в первые часы жизни) асфиксию новорожденных.

По времени возникновения первичную асфиксию подразделяют на антенатальную или интранатальную.

В зависимости от длительности первичная асфиксия может быть острой (интранатальная) или хронической (антенатальной).

В зависимости от тяжести клинических проявлений, асфиксию разделяют на умеренную (средней тяжести) и тяжелую.

Оценку степени тяжести первичной асфиксии проводят с помощью шкалы Апгар.

ШКАЛА АПГАР

Симптомы | Оценка в баллах | ||

0 | 1 | 2 | |

Частота сердечных сокращений в 1 минуту | отсутствует | менее 100 | 100 и более |

Дыхание | отсутствует | брадипноэ, нерегулярное | нормальное, громкий крик |

Мышечный тонус | конечности свисают | некоторое сгибание конечностей | активные движения |

Рефлекторная возбудимость (раздражение подошв, реакция на носовой катетер) | не отвечает | Гримаса | крик, чихание |

Окраска кожи | генерализованная бледность или генерализованный цианоз | розовая окраска кожи и синюшные конечности (акроцианоз) | розовая окраска тела и конечностей |

Регистрация состояния новорожденного по шкале Апгар осуществляется на 1-й и 5-й минутах после рождения. При баллах 7 и ниже на 5-й минуте оценку проводят также на 10-й, 15-й, 20-й минутах. Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте имеет большее прогностическое значение в плане предсказания дальнейшего нервно-психического развития ребенка, чем сумма балов на 1-й минуте.

Следует отметить, что чувствительность оценки состояния новорожденного по шкале Апгар составляет около 50%, поэтому при наличии асфиксии требуется проведения дополнительных лабораторных исследований.

В случае умеренной асфиксии оценка на 1-й минуте по шкале Апгар составляет 4-7 баллов, 0-3 балла указывает на тяжелую асфиксию.

Факторы высокого риска развития хронической гипоксии плода (антенатальной) подразделяют на три большие группы, приводящие к развитию гипоксии и гипоксемии беременной, обусловливающие нарушения плодово-материнского кровообращения и заболевания самого плода.

К первой относятся:

анемия беременных,

тяжелая соматическая патология у беременной (сердечно-сосудистая, легочная),

неполноценное питание, курение, употребление наркотиков, алкоголя, неблагоприятная экологическая обстановка,

эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, дисфункция яичников).

Ко второй:

переношенная беременность,

длительные гестозы беременных,

аномалии развития и прикрепления плаценты,

многоплодная беременность,

аномалии пуповины,

угроза прерывания беременности,

кровотечения,

инфекционные заболевания во втором и третьем триместре беременности.

К третьей:

заболевания плода (внутриутробные инфекции, пороки развития, задержка роста плода, гемолитическая болезнь плода).

Факторами высокого риска острой гипоксии (интранатальной) плода являются:

кесарево сечение,

тазовое, ягодичное или другие аномальные предлежания плода,

преждевременные или запоздалые роды,

безводный промежуток более 12 часов,

стремительные и быстрые роды,

предлежание или преждевременная отслойка плаценты,

дискоординация родовой деятельности,

разрыв матки,

оперативное родоразрешение.

острая гипоксия в родах у матери (шок, декомпенсация соматического заболевания и др.),

прекращение или замедление тока крови в пуповине (обвитие, истинные узлы, короткая или длинная пуповина, выпадение, ущемление петель пуповины),

пороки развития плода (головного мозга, сердца, легких)

наркотические и другие анальгетики, введенные матери за 4 часа и менее до рождения ребенка, общий наркоз у матери.

Наиболее высок риск рождения в асфиксии среди недоношенных, переношенных и детей с задержкой внутриутробного роста. У многих новорожденных имеется сочетание факторов риска развития как анте- так и интранатальной гипоксии, хотя не обязательно антенатальная гипоксия приводит к рождению ребенка в асфиксии.

Факторами в развитии вторичной асфиксии новорожденного являются:

остаточные явления асфиксии плода и родовых повреждений мозга, легких

симптоматическая асфиксия при различных патологических процессах (пороки развития, пневмонии, инфекции)

респираторный дистресс-синдром

аспирация грудного молока или смеси после кормления либо некачественно проведенная санация желудка при рождении.

Патогенез. Кратковременная или умеренная гипоксия и гипоксемия вызывают включение компенсаторных адаптационных механизмов плода с активацией симпатико-адреналовой системы гормонами коры надпочечников и цитокинами. При этом, увеличивается число циркулирующих эритроцитов, учащается сердечный ритм, возможно, некоторое повышение систолического давления без увеличения сердечного выброса.

Продолжающаяся гипоксия, гипоксемия, сопровождается снижением рО2 ниже 40 мм.рт.ст. способствует включению энергетически невыгодного пути обмена углеводов – анаэробного гликолиза. Сердечно-сосудистая система отвечает перераспределением циркулирующей крови с преимущественным кровоснабжением жизненно важных органов (мозг, сердце, надпочечники, диафрагма), что в свою очередь, приводит к кислородному голоданию кожи, легких, кишечника, мышечной ткани, почек и других органов. Сохранение фетального состояния легких является причиной шунтирования крови справа налево, которое приводит к перегрузке правых отделов сердца давлением, а левых – объемом, что способствует развитию сердечной недостаточности, усилению дыхательной и циркуляторной гипоксии.

Изменение системной гемодинамики, централизация кровообращения, активация анаэробного гликолиза с накоплением лактата способствует развитию метаболического ацидоза.

В случае тяжелой и (или) продолжающейся гипоксии возникает срыв механизмов компенсации: гемодинамики, функции коры надпочечников, что, наряду с брадикардией и снижением минутного кровообращения приводит к артериальной гипотензии вплоть до шока.

Нарастание метаболического ацидоза способствует активации плазменных протеаз, провоспалительных факторов, что ведет к повреждению клеточных мембран, развитию дисэлектролитемии.

Повышение проницаемости сосудистой стенки приводит к сладжированию (склеиванию) эритроцитов, образованию внутрисосудистых тромбов и кровоизлияниям. Выход жидкой части крови из сосудистого русла способствует развитию отека головного мозга и гиповолемии. Повреждение клеточных мембран усугубляет поражение ЦНС, сердечно-сосудистой системы, почек, надпочечников с развитием полиорганной недостаточности. Указанные факторы приводят к изменению коагуляционного и тромбоцитарного звена гемостаза и могут спровоцировать ДВС-синдром.

Несмотря на то, что асфиксия, и ее воздействие на головной мозг постоянно находятся в центре внимания исследователей, тем не менее, до сих пор в изучении ведущих звеньев патогенеза существует много «белых пятен». Но все же представляется возможным выделить две главные гипотезы:

в основе гипоксически – ишемического поражения головного мозга лежат метаболические расстройства, пусковым механизмом которых является дефицит кислорода, а непосредственно повреждающими мозг фактороми – продукты извращенного метаболизма (ацидоз, повышение уровня лактата, накопление жирных кислот – арахидоновой кислоты, аминокислот (глутамат), кислородных радикалов, простогландинов, лейкотриенов, цитокинов – интерлейкины и т.д.), что ведет к гемодинамическим расстройствам.

В основе гипоксически – ишемического поражения головного мозга лежат церебро – васкулярные расстройства и нарушения механизма ауторегуляции мозгового кровообращения, наступающие при дефиците кислорода.

Основные патогенетические механизмы формирования клинических проявлений гипоксии новорожденных, родившихся в асфиксии, могут быть объединены в комплекс следующих взаимосвязанных синдромов:

со стороны ЦНС – нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения, возможно развитие отека мозга и избыточное высвобождение глутамата из нейронов, что ведет к их ишемическому поражению,

со стороны сердца – ишемическая кардиопатия с возможным падением сердечного выброса,

со стороны легких – активация ингибиторов синтеза сурфактанта с развитием РДС, увеличение резистентности легочных сосудов, что ведет к нарушению вентиляционно-перфузионной функции легких, синдрому персистирующего фетального кровообращения (ПФК), нарушению реабсорбции внутрилегочной жидкости,

со стороны почек – нарушение почечной перфузии с развитием острого тубулярнго некроза и неадекватная экскреция антидиуретического гормона,

со стороны желудочно-кишечного тракта – ишемия кишечника с возможным развитием язвенно-некротического энтероколита,

со стороны системы гемостаза и эритропоэза – тромбоцитопения, витамин-К-дефицит, ДВС-синдром,

со стороны метаболизма – гипергликемия в момент рождения и гипогликемия в последующие часы жизни, вне- и внутриклеточный ацидоз, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкалиемия, повышение уровня кальция в клетке, усиление процессов перекисного окисления липидов,

со стороны эндокринной системы – надпочечниковая недостаточность, гипер- или гипоинсулинемия, транзиторный гипотиреоз.

Патогенез асфиксии, возникший у ребенка с хронической антенатальной гипоксией, существенно отличается от такового при острой асфиксии, так как развивается на фоне антенатальной патологии: пневмопатии, энцефалопатии, незрелости ферментативных систем печени, низких резервов надпочечников и щитовидной железы, а также патологического ацидоза и вторичного иммунодефицитного состояния. Основным метаболическим компонентом такой гипоксии является сочетание гипоксемии, гиперкапнии и метаболического ацидоза с момента рождения. При этом необходимо помнить, что перинатальная гипоксия и родовой стресс в этой ситуации наступают в условиях сниженных или даже исчерпанных резервов адаптации. Ацидоз рано вызывает повреждение клеточных мембран с развитием гемодинамических, гемостатических нарушений и транскапиллярного обмена, что определяет механизмы развития ДН, правожелудочковой сердечной недостаточности, коллапса с падением АД, гиповолемии на фоне недостаточности симпато-адреналовой системы, ишемии миокарда и фазовых расстройств гемостаза, что еще больше ухудшает микроциркуляцию.

Клиническая картина асфиксии зависит от ее степени тяжести. При умеренной гипоксии состояние ребенка после рождения обычно расценивается средне тяжелым. В первые минуты жизни ребенок вялый, двигательная активность и реакция на осмотр снижена. Крик малоэмоциональный. Рефлексы периода новорожденных снижены или угнетены. При аускультации сердца – тахикардия, тоны усилены или приглушены. Возможно расширение границ относительной сердечной тупости. Дыхание аритмичное, с участием вспомогательной мускулатуры возможно наличие проводных разнокалиберных хрипов. Кожные покровы часто цианотичны, но на фоне оксигенации быстро розовеют. При этом нередко сохраняется акроцианоз. В течение первых двух-трех дней жизни для этих новорожденных характерна смена синдрома угнетения на синдром гипервозбудимости, проявляющийся мелкоразмашистым тремором конечностей, гиперестезией, срыгиванием, нарушением сна, спонтанным рефлексом Моро (I фаза), снижением или угнетением рефлексов опоры, шага, ползания, мышечной гипотонией, адинамией. Однако изменения физиологических рефлексов новорожденных и мышечного тонуса индивидуальны.

При проведении адекватной терапии состояние детей, перенесших острую среднетяжелую асфиксию, быстро улучшается и становится удовлетворительным к концу раннего неонатального периода.

При тяжелой гипоксии состояние ребенка при рождении тяжелое или очень тяжелое, вплоть до клинической смерти. Реакция на осмотр может отсутствовать. Рефлексы новорожденных угнетены или резко снижены, адинамия. Кожные покровы цианотичные, бледные с «мраморным рисунком» (нарушение микроциркуляции). Самостоятельное дыхание аритмичное, поверхностное; в акте дыхания участвует вспомогательная мускулатура, возможно периодическое его отсутствие (первичное, вторичное апноэ). Аускультативно дыхание ослаблено. При аспирационном синдроме в легких выслушиваются разнокалиберные хрипы. Тоны сердца глухие, брадикардия, часто выслушивается систолический шум гемодинамического характера. При пальпации живота отмечается умеренное увеличение печени. Меконий часто отходит во время родов. В случае затяжной острой асфиксии клиника близка к шоку. Отмечаются выраженные признаки нарушения периферической (симптом «белого пятна» более 3 с) и центральной гемодинамики (артериальная гипотензия, снижение ЦВД). В неврологическом статусе имеются признаки комы или супора (отсутствие реакции на осмотр и болевые раздражители, адинамия, арефлексия, атония, реакция зрачков на свет вялая или отсутствует, возможна локальная глазная симптоматика). Возможно отсутствие самостоятельного дыхания. Тоны сердца глухие, выслушивается грубый систолический шум, хорошо проводящийся на сосуды и экстракардиально. При явлениях сердечной недостаточности – расширение границ относительной сердечной тупости. В легких могут выслушиваться влажные разнокалиберные хрипы (следствие аспирации) на фоне ослабленного дыхания (ателектазы). Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечается гепатомегалия, могут быть признаки динамической кишечной непроходимости, как следствие ишемических и метаболических расстройств.

На фоне стабилизации состояния появляются признаки гипертензионного синдрома, нередко отмечаются судороги на фоне сохраняющейся мышечной гипотонии, отсутствия сосательного и глотательного рефлексов. Со 2-3-х суток при благоприятном течении отмечается нормализация гемодинамики, дыхания, неврологического статуса (физиологических рефлексов, глотательного, а затем сосательного рефлексов).

Диагноз асфиксии ставят на основании акушерского анамнеза, течения родов, оценки по шкале Апгар, данных клинико-лабораторных исследований.

Антенатальная диагностика.

Мониторинг частоты сердечных сокращений плода (кардиотокография – КТГ) – брадикардия и децелерации частоты сердцебиений плода свидетельствуют о гипоксии и нарушении функции миокарда.

Ультразвуковое исследование показывает снижение двигательной активности, дыхательных движений и мышечного тонуса плода (биофизический профиль).

studfile.net

последствия для ребенка, реабилитация и профилактика

Такой диагноз, как асфиксия, встречается с пугающей периодичностью. Дети рождаются с признаками гипоксии, не дышат самостоятельно, либо их дыхание ослаблено. От врачей в этот момент требуется решительность и профессионализм, а от матери – вера в лучшее. Что происходит в эти минуты? Как в дальнейшем ухаживать за малышом? Как избежать возникновения осложнений?

Что такое асфиксия новорожденного?

Асфиксия новорожденных – это патология, при которой нарушается газообмен в организме ребенка. Это состояние сопровождается острым дефицитом кислорода и переизбытком углекислоты. При нехватке воздуха ребенок способен совершать лишь нечастые и слабые попытки вздохнуть или не дышит совсем. В этом состоянии ребенок незамедлительно подвергается реанимационным действиям.

По степени тяжести асфиксию подразделяют на легкую, умеренную и тяжелую, отдельно выделяется клиническая смерть. Рассмотрим, какими симптомами они характеризуются.

| Степень тяжести асфиксии | Баллы по Апгар | Особенности дыхания | Цвет кожных покровов | Частота сердечных сокращений | Мышечный тонус | Проявление рефлексов | Дополнительные симптомы | |

| Легкая | 6 — 7 | Ослаблено, но малыш может дышать самостоятельно | Синюшность губ и носа | В норме – свыше 100 | Понижен | Без отклонений | Через 5 минут состояние ребенка улучшается самостоятельно | |

| Умеренная (средняя) | 4 — 5 | Слабое с нарушениями | Синие | Ниже 100 | Дистония с гипертонусом | Снижены или усилены | Тремор рук, ног и подбородка | |

| Тяжелая | 1 — 3 | Редкие вдохи либо отсутствует совсем | Бледные | Ниже 100, в большинстве случаев – ниже 80 | Сильно понижен | Не наблюдаются | Ребенок не кричит, нет пульсации в пуповине. Возможен отек мозга. | |

| Клиническая смерть | 0 | Дыхания нет | Бледные | Отсутствуют | Отсутствует | Не наблюдается | Отсутствуют | |

Внутриутробная и послеродовая асфиксия и причины ее возникновения

Как и любое заболевание, асфиксия новорожденного имеет причины. Почему возникает нехватка кислорода? Для начала разберемся с видами данного состояния. Асфиксия бывает первичной и вторичной.

Первичным (внутриутробным) называют патологическое состояние, которое диагностируется в момент родов. Оно вызвано острой или хронической внутриутробной нехваткой кислорода (гипоксией). Также к причинам внутриутробной асфиксии относят:

- травму черепа новорожденного;

- патологии в развитии в период вынашивания;

- резус-конфликт;

- закупорка дыхательных путей слизью или околоплодными водами.

Еще одной причиной возникновения внутриутробных патологий называют наличие у будущей матери серьезных заболеваний. На состоянии новорожденного могут сказаться наличие в анамнезе у беременной проблем с сердцем, почками, сахарного диабета или дефицита железа. Возникновение дефицита кислорода возможно на фоне позднего токсикоза, при котором у женщины отекают ноги и повышается давление.

Нередко асфиксия в период родов возникает из-за неправильного строения плаценты и околоплодных оболочек. С особым вниманием нужно отнестись, если в анамнезе беременной указано о ранней отслойке плаценты и преждевременном излитии вод.

Вторичная асфиксия возникает через некоторое время после родов из-за:

- проблем с сердцем у ребенка;

- нарушений ЦНС;

- неправильного мозгового кровообращения у новорожденного;

- патологий во внутриутробном развитии и при родовой деятельности, которые влияют на дыхательную систему.

Последствия асфиксии плода и новорожденного

Последствия асфиксии новорожденных возникают почти всегда. Нехватка кислорода у малыша в период родов или после них так или иначе оказывает влияние на органы и системы ребенка. Наибольший след оставляет тяжелая асфиксия, которая связана с полиорганной недостаточностью.

Насколько сильно повлияет асфиксия на дальнейшую жизнь ребенка, зависит от баллов по шкале Апгар. Если на 5 минуте жизни общее состояние новорожденного улучшилось, то шансы на благополучный исход увеличиваются.

Серьезность последствий и прогноз зависят от того, насколько хорошо и вовремя оказали медицинскую помощь врачи в период тяжелого состояния. Чем быстрее было назначено лечение и качественнее проведены реанимационные меры, тем менее серьезные осложнения следует ожидать. Особое внимание необходимо уделять новорожденным с тяжелой асфиксией или перенесшим клиническую смерть.

Последствия асфиксии могут проявиться как во время нахождения матери и ребенка в роддоме, так и через несколько лет. Возможность появления осложнений напрямую зависит от степени энцефалопатии (повреждения головного мозга):

(см. также: симптомы энцефалопатии у детей)

- при гипоксии или асфиксии, которой присвоена 1 степень, состояние ребенка абсолютно не отличается от здорового малыша, возможна повышенная сонливость;

- при второй степени – у трети детей диагностируют неврологические нарушения;

- при третьей степени – половина новорожденных не доживает до 7 дней, а у оставшейся половины высока вероятность тяжелых неврологических заболеваний (нарушений умственного развития, судорог и т.д.).

Не стоит отчаиваться при постановке такого диагноза, как асфиксия. В последнее время он встречается довольно часто. Основное свойство детского организма заключается в том, что он умеет самостоятельно восстанавливаться. Не пренебрегайте советами врачей и сохраняйте позитивный настрой.

Как диагностируют асфиксию?

Первичная асфиксия выявляется при визуальном осмотре врачей, присутствующих при родах. Помимо оценки по Апгар назначаются лабораторные исследования крови. Патологическое состояние подтверждается результатами анализов.

Новорожденного необходимо направить на обследование у невролога и сделать УЗИ головного мозга – это поможет определить, есть ли у малыша повреждения нервной системы (подробнее в статье: УЗИ-исследование головного мозга у новорожденных). При помощи таких методов выясняется природа асфиксии, которая делится на гипоксическую и травматическую. Если поражение связано с нехваткой кислорода в утробе, то у новорожденного наблюдается нервно-рефлекторная возбудимость.

Если асфиксия возникла из-за травмы, то выявляется сосудистый шок и спазм сосудов. Постановка диагноза зависит от наличия судорог, цвета кожных покровов, возбудимости и других факторов.

Первая помощь и особенности лечения

Независимо от того, чем вызвана асфиксия у ребенка, лечение проводят абсолютно всем детям с момента рождения. Если признаки нехватки кислорода отмечаются в период схваток или потуг, то незамедлительно проводят экстренное родоразрешение путем кесарева сечения. Дальнейшие реанимационные действия включают:

- очищение дыхательных путей от крови, слизи, воды и остальных компонентов, затрудняющих поступление кислорода;

- восстановление нормального дыхания путем введения медикаментов;

- поддержание нормального функционирования системы кровообращения;

- обогрев новорожденного;

- контроль внутричерепного давления.

Во время осуществления реанимационных мероприятий ведется постоянный контроль над частотой сердечных сокращений, частотой дыхания и другими жизненными показателями новорожденного.

Если сердце сокращается реже 80 раз в минуту, и самостоятельные дыхание не налаживается, то малышу немедленно вводят медикаменты. Повышение жизненных показателей происходит постепенно. Сначала применяют адреналин. При обильной кровопотере необходим раствор натрия. Если после этого дыхание не нормализовалась, то делают повторную инъекцию адреналина.

Реабилитация и уход за ребенком

После снятия острого состояния нельзя ослаблять контроль над дыханием новорожденного. Дальнейший уход и лечение асфиксии новорожденного проходит под постоянным наблюдением врачей. Малыш нуждается в абсолютном покое. Головка должна быть всегда в приподнятом состоянии.

Немаловажное значение имеет кислородная терапия. После асфиксии легкой степени важно не допустить повторного кислородного голодания ребенка. Младенцу необходимо повышенное количество кислорода. Для этого некоторые родильные дома оборудованы специальными боксами, внутри которых поддерживается повышенная концентрация кислорода. По назначению неонатолога и невролога младенец должен провести в ней от нескольких часов до нескольких дней.

Если ребенок перенес асфиксию в более тяжелых формах, то после проведения реанимационных мероприятий его помещают в специальные кувезы. Это оборудование способно обеспечить поступление кислорода в необходимой концентрации. Концентрацию назначают врачи (как правило, не менее 40%). Если в роддоме такое приспособление отсутствует, то применяются кислородные маски или специальные вкладыши для носика.

При уходе за малышом после асфиксии необходим регулярный контроль за его состоянием. Важно следить за температурой тела, функционированием кишечника и мочеполовой системы. В некоторых случаях необходимо еще раз прочистить дыхательные пути.

Если новорожденный перенес нехватку кислорода, то его впервые кормят не ранее чем через 15-17 часов после рождения. Детям с тяжелой асфиксией питание подают через зонд. Время, когда можно начать кормление грудью, определяется врачом, поскольку состояние каждого ребенка индивидуально, и время начала грудного вскармливания напрямую зависит от общего состояния младенца.

После реабилитации и выписки домой новорожденный должен состоять на учете у педиатра и невролога. Своевременная диагностика поможет предотвратить негативные последствия и осложнения.

Малышу назначают гимнастику, массаж и препараты, улучшающие кровообращение и снижающие внутричерепное давление.

В течение первых 5 лет жизни у ребенка могут наблюдаться судороги и гипервозбудимость (см. также: судороги у ребенка – что это такое?). Не следует пренебрегать врачебными рекомендациями и игнорировать проведение оздоровительных мероприятий. Общеукрепляющий массаж и прочие процедуры должны проводиться только специалистом. В дальнейшем родители могут освоить основные методики самостоятельно. Отсутствие общеукрепляющих мероприятий может сказаться на умственном развитии и поведении ребенка.

Детям, перенесшим асфиксию, не стоит слишком рано вводить прикорм. До наступления 8-10 месяцев ребенок должен питаться адаптированными детскими смесями или грудным молоком. Родителям следует внимательно следить за ребенком и закалять его. Следует обговорить с педиатром необходимость проведения витаминотерапии.

Профилактика асфиксии

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить и бояться возникновения осложнений. Меры профилактики асфиксии очень просты. Конечно, профилактика не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем с дыханием в дальнейшем, но примерно в 40% случаев наблюдается положительный эффект.

Самое главное – это врачебное наблюдение беременности. Женщина должна встать на учет и своевременно проходить обследования. Все факторы риска должны быть выявлены и устранены. К ним относятся:

- инфекция в период вынашивания плода;

- сбои в работе щитовидной железы;

- нарушение гормонального фона;

- сильный стресс;

- возраст более 35 лет;

- вредные привычки (наркомания, курение, алкоголизм).

Нельзя игнорировать сроки прохождения скрининговых исследований плода. Показания УЗИ могут указывать на возникновение проблем. По состоянию плаценты и околоплодных плод врач может определить развитие гипоксии и своевременно ее предотвратить. При появлении первых сигналов об опасности нужно принимать срочные меры и проводить необходимую терапию.

Нельзя пропускать плановые посещения гинеколога и игнорировать врачебные рекомендации. Своим пренебрежением будущая мать подвергает угрозе не только свое здоровье, но и состояние плода и его жизнь.

При профилактике кислородного голодания существенное влияние оказывает образ жизни будущей матери. Врачи рекомендуют соблюдать следующие правила:

- Прогулки. Для нормального поступления кислорода к плоду беременная должна проводить достаточно продолжительное время вне помещения. Идеально, если прогулки проводятся в парке или в сквере. За несколько часов на улице организм матери насыщается кислородом, который поступает к плоду. Кислород оказывает положительное влияние на правильное формирование органов будущего человека.

- Распорядок дня. Для женщины, вынашивающей ребенка, правильный режим дня должен стать законом. Ранний подъем, ночные просмотры фильмов и “бешеный” ритм дня – не для нее. Всю суматоху необходимо оставить в прошлом и постараться больше отдыхать. Ночной сон должен составлять не менее 8-9 часов, и хотя бы 1-2 часа нужно уделять ему днем.

- Прием витаминов и минералов. Даже если питание женщины состоит из самых качественных и полезных продуктов, то прием витаминов все равно необходим. К сожалению, в современных продуктах нет такого количества полезных веществ, которые необходимы для женщины и ребенка. Именно поэтому каждая беременная женщина должна принимать комплексы витаминов, которые могут удовлетворить ее потребности и нужды ребенка. Выбор витаминно-минерального комплекса осуществляется самостоятельно или совместно с гинекологом. Наиболее популярными считают Фемибион и Элевит Пронаталь (рекомендуем прочитать: как принимать Фемибион 1 и 2 при беременности?).

- Нельзя поднимать тяжести.

- Важно поддерживать внутреннее спокойствие и позитивный настрой.

Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »

Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »Поделитесь с друьями!

vseprorebenka.ru

Асфиксия у новорожденных: степени, последствия

Появление на свет ребенка для матери – однозначно радостное событие. Однако не всегда роды протекают гладко. К самым частым послеродовым осложнениям у новорожденного относится асфиксия. Такой диагноз ставится 4-6 % всех малышей, появившихся на свет. По другим данным, удушье в той или иной степени встречается примерно у каждого десятого новорожденного. Тяжесть этого отклонения зависит от степени недостатка кислорода и скопления углекислого газа в крови и тканях младенца. Патология может развиться внутри утробы матери (первичная) или вне ее (вторичная). Последняя проявляется в течение первых суток жизни младенца. Асфиксия – тяжелое и опасное состояние, иногда приводящее к смерти плода или новорожденного малыша.

Частые вопросы родителей

Что такое асфиксия?

Асфиксия – состояние нарушения дыхания ребенка или плода, его кислородное голодание на фоне переизбытка углекислоты в крови. Чаще возникающее при родах. Иногда доходящее до развития гипоксии новорожденного. Клинически асфиксия проявляется отсутствием дыхания новорожденного малыша. Его может не быть полностью или у младенца наблюдаются судорожные поверхностные нерегулярные дыхательные движения. Патология, требует срочных реанимационных процедур, от правильности которых зависит дальнейший прогноз.

Чем отличается гипоксия от асфиксии?

Гипоксия – кислородное голодание тканей и органов малыша, развивающееся при недостатке кислорода. Асфиксия – это нарушение самостоятельного дыхания новорожденного ребенка, возникшее после его появления на свет. Обычно гипоксия развивается еще на стадии внутриутробного развития младенца, иногда становится следствием удушья.

Все ткани и органы человека нуждаются в постоянном поступлении кислорода. При его нехватке возникают нарушения, тяжесть и последствия которых зависят от степени патологии, своевременности и правильности первой помощи. У новорожденных детей поражение тканей быстро приобретает необратимый характер. Наиболее чувствительны к дефициту кислорода – мозг, печень, почки, сердце и надпочечники малыша.

Чем опасна асфиксия?

Недостаточное поступление кислорода, даже ограниченное по времени, отрицательно сказывается на состоянии и жизнедеятельности организма. Особенно страдает головной мозг, нервная система. Могут наблюдаться нарушения процессов кровоснабжения, проявляющиеся в увеличении сосудов в размерах от переполнения кровью. Образовываются кровоизлияния, тромбы, что приводит к поражению отдельных областей головного мозга. Возможно также развитие участков некроза – отмерших клеток мозга.

В тяжелых случаях удушье приводит к гибели плода во время родов или в первые несколько дней жизни малыша. Дети, у которых диагностировали нарушение дыхания тяжелой степени имеют отклонения физического и психического характера.

Последствия асфиксии могут быть далеко идущими. У грудничка, имеющего в анамнезе это нарушение даже в легкой степени, может отмечаться слабый иммунитет, склонность к простуде, задержки в развитии. У школьников снижение внимания, проблемы с запоминанием материала, низкая успеваемость. При тяжелых формах удушья могут развиваться: эпилепсия, олигофрения, парезы, ДЦП, судорожный синдром, другие серьезные патологии.

Почему патология возникает у новорожденных

По времени возникновения асфиксии выделяют:

- Первичную (внутриутробную), развивающуюся сразу после появления ребенка на свет.

- Вторичную (внеутробную), которая может проявляться на протяжении первых суток жизни младенца.

В зависимости от тяжести поражения

- тяжелую;

- среднюю;

- легкую.

Причины первичной асфиксии

Все причины умещаются в три группы:

- Связанные с плодом:

- внутриутробная задержка развития;

- недоношенность;

- патологии роста или развития сердца (мозга) плода;

- аспирация дыхательных путей слизью, меконием или амниотической жидкостью;

- резус-конфликт;

- родовые черепно-мозговые травмы;

- патологии развития дыхательной системы;

- внутриутробная инфекция.

- С материнскими факторами:

- перенесенные в период беременности инфекционные заболевания;

- неполноценное питание;

- прием медикаментозных средств, противопоказанных для беременных женщин;

- патологии эндокринной системы: болезни щитовидной железы или яичников, сахарный диабет;

- анемия у беременной;

- вредные привычки: алкоголь, курение, наркомания;

- шоковое состояние во время родов;

- тяжелый гестоз, сопровождающийся повышенным давлением и сильными отеками;

- наличие у беременной женщины патологий сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

- С проблемами, вызывающими нарушения в маточно-плацентарном круге:

- роды с кесаревым сечением;

- общий наркоз;

- многоводие или маловодие;

- разрывы, повреждения матки;

- аномальные роды: быстрые, стремительные роды, слабая родовая деятельность, дискоординация;

- предлежание плаценты;

- многоплодная беременность;

- отслойка плаценты или ее преждевременное старение;

- патологии пуповины;

- переношенная беременность;

- тяжелая беременность, сопровождающаяся постоянной угрозой выкидыша.

Предпосылки для вторичной

Причинами развития вторичной асфиксии могут стать следующие патологии новорожденного:

- Не выявленные пороки сердца.

- Аспирация молоком или смесью при кормлении.

- Неправильная санация желудка младенца после родов.

- Повреждения тканей мозга или сердца, сопровождающиеся нарушением кровообращения мозга.

- Респираторный синдром, который может развиваться при отечно-геморрагическом синдроме, ателектазе легких, появлении гиалиновых мембран.

Симптомы

Первичную асфиксию выявляют сразу после рождения ребенка на основании объективной оценки его показателей:

Основным признаком удушья становится нарушение дыхание, которые приводит к нарушению работы сердца и кровообращения. Тяжесть состояния новорожденного обусловлена изменениями метаболизма. У ребенка с нарушенным дыханием повышается концентрация эритроцитов, вязкость крови, усиливается агрегация тромбоцитов. Результатом этого становится неправильное кровообращение, приводящее к понижению давления, снижению частоты сердечных сокращений, нарушению работы органов и систем.

При средней тяжести ребенок:

- вялый;

- у него снижены реакции;

- могут наблюдаться спонтанные движения;

- рефлексы выражены слабо;

- кожа имеет синюшный цвет, который быстро меняется на розовый при реанимации.

При обследовании врачи выявляют:

- тахикардию;

- приглушенные тоны сердца;

- ослабленное дыхание;

- возможны влажные хрипы.

Состояние новорожденного при быстрой правильной помощи приходит в норму на 4-6 день жизни.

Тяжелая проявляется:

- отсутствием физиологических рефлексов;

- глухостью тонов сердца;

- появлением систолического шума;

- возможно развитие гипоксического шока.

К симптомам относятся:

Степени асфиксии по шкале Апгар

Степень тяжести удушья определяют по шкале Апгар. Она включает пять признаков, по которым выставляются оценки – 0, 1 или 2. Здоровый малыш должен набрать не менее 8 баллов. Такая оценка проводится дважды на первой минуте жизни ребенка и на пятой.

Критерии

Критерии шкалы Апгар и баллы:

- Цвет кожи:

- 0 – синюшный, 1 – бледно-розовый, 2 – розовый.

- Рефлексы:

- 0 – нет, 1 – слабые, 2 – норма.

- Тонус мышц:

- 0 – отсутствует, 1 – слабый, 2 – хороший.

- Сердечный ритм:

- 0 – нет, 1 – меньше 100 ударов за минуту, 2 – более 100 ударов.

- Дыхание:

- 0 – нет, 1 – поверхностное, прерывистое, нерегулярное, 2 – нормальное самостоятельное дыхание, громкий плач ребенка.

Степени

По результатам осмотра ребенка и оценки по шкале Апгар определяют наличие асфиксии и ее степень (в баллах):

- 8-10 – норма.

- Малыш здоров, проблемы с дыханием нет.

- 6-7 – легкая степень.

- У ребенка отмечается: слабое, резкое дыхание, снижение тонуса мышц, синюшность носогубного треугольника.

- 4-5 – умеренная.

- У новорожденного следующие симптомы: нерегулярное, прерывистое дыхание, брадикардия, слабый первый крик. Синюшность кожи лица, стоп, кистей рук.

- 1-3 – тяжелая.

- У ребенка полностью отсутствует дыхание или отмечаются редкие вдохи, сердечный ритм редкий или его нет, тонус мышц сильно снижен, кожа бледная или землистая.

- 0 – клиническая смерть.

- Состояние, при котором у новорожденный не подает признаков жизни. Требуется немедленная реанимация.

Вероятные последствия

Асфиксия редко не оставляет никаких последствий. Нарушение газообмена и нехватка кислорода влияет на работу всех органов и систем ребенка. Важный показатель – сравнение оценок по шкале Апгар, сделанных на первой и пятой минуте появления младенца на свет. При увеличении баллов можно рассчитывать на благоприятный исход. Если оценка не меняется или даже ухудшается возможно неблагоприятное развитие событий. Тяжесть развития последствий удушья также зависит от правильности оказания реанимационных мер.

При легкой степени асфиксии, особенно при своевременной помощи, большой шанс избежать последствий. У детей, перенесших более тяжелые формы нарушения дыхания, могут развиваться отклонения в работе внутренних органов. Самыми частыми последствиями такого состояния становятся неврологические нарушения, задержки в развитии, повышенный тонус мышц, судороги, другие патологии. Случаи тяжелого удушья часто заканчиваются летально. По статистике примерно половина таких детей погибает.

Диагностические процедуры

Диагностировать асфиксию просто. Ее основные симптомы были рассмотрены выше, и заключались в дыхании, сердечном пульсе, мышечных рефлексах и тоне кожи. Здесь рассмотрим более специальные подходы.

Диагностика может проходить по водородному показателю крови, которая забирается из пуповины.

- В норме показатель кислотно-щелочного равновесия смещен в сторону щелочи, у новорожденного чуть больше: 7.22–7.36 BE, недостаток 9–12 ммоль/л.

- При нехватке воздуха легкой/средней тяжести показатели pH: 7.19–7.11 BE, дефицит 13–18 ммоль/л.

- Тяжелое удушье: меньше 7.1 BE или более 19 ммоль/л.

Для определения гипоксического поражения нервной системы новорожденного показана нейросонография – ультразвуковое исследование мозга. УЗИ, вместе с неврологическим обследованием, поможет отличить травматические нарушения в мозге от нарушений из-за кислородного голодания.

Первая помощь и реанимационные мероприятия

Руководит первой помощью задыхающейся малютке врач-неонатолог.

После благополучного появления на свет, отсасывания слизи из легких и носоглотки, оценивают состояние новорожденного. Первое – наличие дыхания.

Если его нет, пытаются задействовать рефлексы, хлопая ребеночка по пяткам. Появившееся после процедуры дыхание говорит о легкой степени удушья, что отмечается в карточке малыша. На этом лечение прекращается.

Если предпринятые действия не помогли, дыхание не восстановилось или сбоит, то надевают кислородную маску. Появление стабильного дыхания в течение минуты говорит о том, что у новорожденного была средняя степень асфиксии.

При отсутствии дыхания более длительный период, начинают реанимацию, которую проводит врач-реаниматолог.

Вентиляция легких продолжается две минуты, если пациент хотя бы слабо дышит, ему вводят зонд, удаляя содержимое желудка. Замеряется число сердечных сокращений. Если пульс меньше 80, начинают непрямой массаж сердца.

Отсутствие улучшений приводит к следующему этапу – лекарственной терапии. Новорожденному в пупочную вену вводят растворы показанных лекарств, продолжая массаж и искусственную вентиляцию. Через 15-20 минут, при отсутствии улучшения состояния, реанимацию прекращают.

Запрещенные действия

При асфиксии нельзя:

- хлопать по спине или ягодицам;

- обдувать кислородом лицо младенца;

- надавливать на грудь;

- брызгать холодной водой.

Лечение

Если первая помощь или реанимационные процедуры увенчались успехом, то малыш попадает под особое наблюдение. С ним проводится курс мероприятий и лечебных процедур.

- Специальны уход.

- Показанное кормление.

- Оксигенотерапия.

- Недопущение отека мозга.

- Коррекция метаболизма.

- Предупреждение судорог.